2019年4月1日に労働基準法が改正され、会社の規模を問わず、全事業主に「年に5日の有休取得」が義務付けられました。

既に運用が始まっており、その中で

有給を使ってほしいけど、日常の業務に支障が出てしまいそうだな

アルバイトやパートの方も対象になるの?

といったように色々と疑問点が出てくるかと思います。

ここでは改めて

- そもそも有給休暇とは?

- 取得義務化による罰則の有無について

- 有給の取得を確実にする3つの方法

などについて、しっかり解説していきます。

最近では従業員の方も有休に関する知識を持っている方も多く、正しい運用をしないと最悪の場合労務トラブルに発展するケースもあります。改めて正しい知識を身に着けておきましょう。

有給休暇とは?

有給休暇は法律によって定められた、労働者が休むための権利

有給休暇は正式名称を「年次有給休暇」といい、労働基準法という法律によって定められた、労働者が休むための権利です。

この有給休暇は要件を満たせば労働者の権利として当然に発生するので、従業員側の請求や、会社側の許可を必要とする余地はありません。

皆さんはよく有給って呼んでますね。

有給休暇の発生要件について

この有給休暇は以下の2つの要件を両方とも満たすことで、1年に10日間の有休休暇を取得することができます。

・入社してから6ヶ月以上継続して勤務していること

・全労働日の8割以上の出勤状況を満たしていること

簡単に言えば、週5日勤務のうち4日以上出勤できていれば、入社してから半年後に10日間の有給が付与されます。

上記の図からも分かる通り、最初の6ヶ月経過後に10日、その1年後に11日、さらに12日と最大で1年間に20日もの有給休暇を取得することができます。

もちろんこれは労働基準法で定められた下限の日数のため、法律の基準を超えた日数を付与することも可能です。

有給を全部使えば1年間に20日も休めるんですね!

アルバイトやパートの方の有休は?

アルバイトやパートのいわゆる非正規労働者の方にも、有給休暇は発生します。

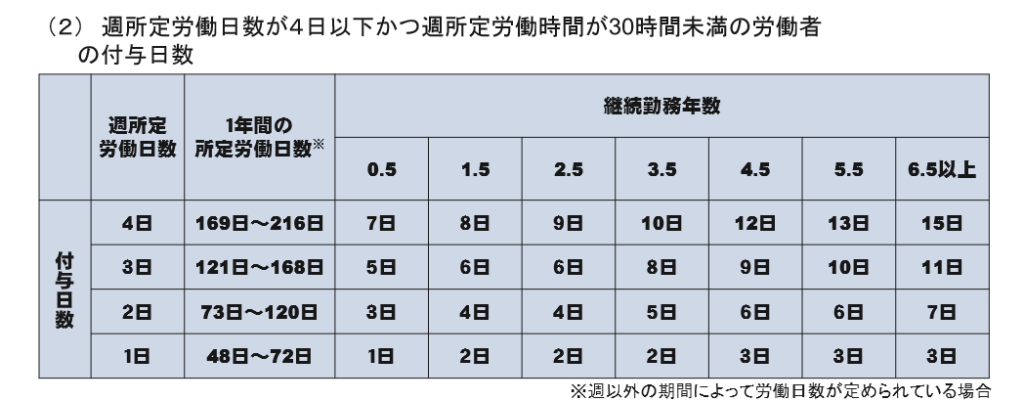

有給の発生要件は一緒ですが、アルバイトやパートの方の有休日数は正社員(フルタイム労働者)とは違い、下記の図のようになっています。

このように週の所定労働日数や勤続年数により、どちらも多ければ多いほど付与される有給の日数も増えていきます。これを「比例付与」といい、上記の図には該当しない週5日で働く方や、年間の労働日数が217日以上の方は、正社員と同様年間10日の有休が与えられます。

シフト制など週によって勤務日数のバラつきがある場合は、半年の勤務実績を2倍して、1年間の労働日数を計算するという取り扱いでも問題ないとされています。

時効ってあるの?

時効は有休が発生した日から数えて2年間です。

ですので10年、20年勤めている方でも保有できる有休の上限は40日ということになりますね。

中には時効で消滅してしまう有給休暇を買い取ってくれる企業もあります。

有休の指定日を変更できる、時期変更権とは?

原則労働者には有休を使用する権利があり、その使用する時期も労働者が自由に決めることができます。これを労働者の「時期指定権」と言います。

ただ会社によっては

1番忙しい繁忙期に休まれてしまうと困っちゃうなぁ

何日も連続で休まれると、業務に支障が出てしまうわ

というケースもあるかと思います。

そんな時に利用できるのが、企業側の「時期変更権」です。

この時期変更権とは、有休の取得を拒むまでの権利はないものの、業務の正常な運用を妨げる理由があれば、有給休暇を別の日に取得するよう指示をすることができる権利です。

「この業務の正常な運用」には、繁忙期や何日も連続で有休を取得する場合も含まれるとされています。

何の理由もなく、一方的に有給の取得を拒むことは許されないので注意が必要です。

有給休暇取得義務化とは?

毎年最低でも5日、有給休暇を取得させることが義務付けられた制度

企業側は個々の労働者ごとに、2019年の4月1日以降有休休暇を付与した日から1年以内に5日間の有給休暇を取得させなければなりません。

加えてまずは労働者の休みたい日程を聞き、出来る限り希望に添えるように努めるものとされています。

少々細かい内容ですが、この5日には半日単位の有給分も含めることができますが、時間単位の有給分は取得義務のある5日から差し引くことはできません。

また2019年の4月1日から1年以内ではなく、有給が発生した日から1年以内なので間違いないようにしてください。

取得義務化の対象者は?

今回の取得義務化は、年間で10日以上有休が付与される方が対象になります。

なので、パートやアルバイトなど、年間に10日の有休が付与されていない場合は、今回の取得義務の対象にはなりません。

間違えやすいケースとして、仮に前年分と合わせて10日以上になってとしても、1年で10日以上の有休休暇の付与がなければ対象にはならないので、注意が必要です。

比例付与の場合でも、5年以上勤務し週の所定労働日数が週3日の場合は、この取得義務の対象になります。

罰則について

この年5日の取得義務を守れなかった場合には、取得できなかった労働者1人につき、最大で30万円の罰金刑が企業側のみに科されることとなります。

取得できない人が10人いた場合はそれだけで300万円の罰金…

考えただけで恐ろしいです。

担当者は誰が何日有給を取得しており、残り何日取得しなければいけないのか?管理が必要ですね。

有給休暇の管理簿も作成する必要がある?

有給休暇の取得義務化に加えて、年次有給休暇管理簿の作成、保存も義務付けられました。

この「年次有給休暇管理簿」とは、労働者ごとに有休の発生日や残日数、取得日数などを記載する管理簿のことを言います。

こちらは労働者名簿や賃金台帳などと同様、3年間の保存義務が設けられています。

ただし労働者名簿、賃金台帳と違い有給管理簿の保存をしていない場合でも、罰則はないそうです。

従業員に必ず有給休暇を取得させるための3つの方法

先程見てきた通り、有給休暇を取得させることが出来なかった場合には、企業側に罰則が適用されます。

ここでは罰則が適用にならないためにどのように有給の取得を促せば良いか、また煩雑な労務管理を解決するための方法を3つご紹介します。

事前に有給休暇の取得計画表を作成する

有給休暇は従業員が積極的に取得してくれればいいのですが、職場によっては有休が取りづらい雰囲気であったり、休むことに後ろめたさを感じてしまう人も多いです。

そこで予め有休を取得する日を事前に決めておき、気兼ねなく休むことができる体制を作っておくのです。

事前に休む日にちを決めておくことにより、従業員同士の休みが被らないよう調整してもらったり、従業員も休みの間の予定を組むことができますね。

ただしこの方法は強制力はなく、従業員が有給取得日を変更することも可能なので、ちゃんと取得できたかの確認は怠らないようにしましょう。

企業側からの時期指定を行う

有給休暇は従業員から休みたい日程を聞き、それに従い有休を与えるという流れが基本ですが、なかにはいつになっても有休を使わない授業員がいてもおかしくはありません。

そんな時に有効なのが、この「企業側からの時期指定です」。

例えば有休が発生してから半年が経過しても有休の取得が5日未満の従業員をピックアップし、企業側から休む日程を指定することができます。

仮に企業側が時季指定を行い、労働者が企業側の許可を得ず出勤し最終的に年5日の有休が取得できなかった場合には、罰則の規定は問われないこととなっています。

有休休暇の計画的付与を利用する

先程ご紹介した有給休暇の取得計画表の作成と似ていますが、内容をより強固にし、規則にしたものがこの有休休暇の計画的付与です。

労働者側と事前に話し合い、お互い同意のもと、有休を使用する日程をあらかじめ決めておきます。そこで決められた有休については別の日に振替をすることができず、出勤することも認められておりません。

有給休暇の取得計画表の作成についてはあくまで「任意」のため、有休の日程を変更したり、後から出勤に変えることも可能なので、何か変更があった時の労務管理が煩雑になりがちです。

その点この計画的付与では労務管理がしやすく、計画的な業務運営が可能になるのです。

ただし計画的付与を導入する場合は、

・就業規則による規定

・労使協定の締結

この2点が必要になりますので、詳しくはこちらの厚生労働省のリーフレットをご参照ください。

計画的付与は企業側には労務管理がしやすくなり、取得義務化による罰金の心配がなくなるメリットがあり、労働者側も気兼ねなく休むことができるというメリットがあります。

間違えやすいポイント

最後に担当者がよく勘違いしてしまう部分や、間違った解釈をしてしまうことが多い箇所をまとめてみました。

- ・取得義務化の期限は、2019年4月1日以降に発生した有休取得日から1年以内が対象

- ・年10日以上有休が付与される方が対象で、パートやアルバイトの方など前年と合わせて10日以上有休があったとしても、取得義務の対象にはならない

- ・時間単位の有休は年5日の取得義務化のある日数から差し引くことはできない

まとめ

- 有給休暇は取得できなかった場合、最大で30万円の罰金規定がある

- パートの方でも要件を満たせば取得義務の対象になる

- 確実に有休を取得させるためには、計画的付与がおススメ

以上が有給休暇の取得義務化の概要になります。

有給は社労士の科目に入ってる労働基準法でも、重要な項目になっています。

社労士は社会人向けおすすめ資格5選でも紹介しておりますので、気になった方はご覧ください。

今回の改正で有給休暇もより広く認知されることになります。企業の担当者は、早めの対応を心がけましょう。

コメント